都営住宅の収入基準とは?FPがやさしく解説【2025年版】

💬 はじめに

「家賃が重い…でも、引っ越す余裕もない。」

「メンタルの調子が安定せず、仕事も続けにくい。」

そんな中で目に留まったのが、都営住宅という選択肢。

今回は、実際に子育て中で双極性障害を抱えながらFPとしても活動する私が、

自分の経験を交えつつ、都営住宅の収入基準や申込のポイントをやさしく解説します。

🪴 きっかけは「子育て支援のパンフレット」から

都営住宅を知ったのは、区役所で配られていた「子育て支援のパンフレット」がきっかけでした。

当時の私は双極性障害の症状が重く、退職して専業主婦になっていました。

夫は大学院生で、世帯収入は年間100万円ほど。

「子育てをしながら生活を支えるには、もう少し安心できる住まいがほしい」と思っていた頃でした。

都営住宅の欄を見て、「こういう制度があるんだ」と初めて知ったのです。

💻 申込は意外と簡単。公的書類を出すだけ

「審査って大変そう」「書類が面倒なのでは?」

そう思っている方も多いと思います。

でも実際には、申込はとてもシンプルでした。

申込はインターネットからできて、必要なのは公的な証明書(課税証明書など)の提出だけ。

自分で特別な書類を作成する必要はありません。

制度はしっかりしているけれど、申込自体はとても簡単。

「公営住宅=手続きが難しい」というイメージが変わりました。

💰 都営住宅の「収入基準」は意外とゆるい?

FPとしてデータを見ると、都営住宅の「収入基準」は意外と柔軟です。

都営住宅でいう「所得」は、確定申告書で使う「課税所得」とは少し違います。

実際には、さまざまな控除を考慮したうえで計算されるため、結果的に低めになることが多いんです。

つまり、「確定申告では所得が高く見えても、都営住宅の基準では通る可能性がある」ケースも。

🟢 例えば、医療費控除・社会保険料控除・扶養控除などをしっかり反映させることで、

実際の“都営住宅上の所得”は数十万円単位で変わることがあります。

✍️ 実際に行った「所得控除アップの工夫」

我が家の場合、夫が学生で私は専業主婦。

世帯収入は少なかったのですが、念のため控除を最大限に活用しました。

具体的には、

- 学生時代の「年金未納分(学生納付特例)」を追納

- ふるさと納税を活用

これだけでも、所得控除額が増えて、基準内に収まるケースがあります。

FPとしても、節税や申込資格を考える上で「控除」はとても重要だと感じます。

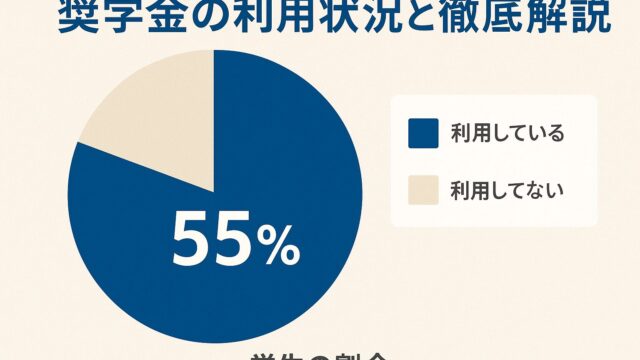

📊 都営住宅の収入基準目安(2025年時点)

| 世帯区分 | 月額所得の目安 | 対象例 |

|---|---|---|

| 一般世帯 | 約15.8万円以下 | 夫婦・子1人など |

| 特別枠(高齢者・障害者・母子家庭など) | 約21.4万円以下 | 障害年金受給・ひとり親など |

(出典:東京都住宅供給公社)

💡つまり、「障害年金を受けている世帯」や「パート収入のみの世帯」は、

特別枠で申込できるチャンスが広がるということです。

🧾 どんな収入が対象になるの?

「障害年金って収入に入るの?」「パート収入はどう?」

という質問をよく受けます。

FPとしての答えはシンプルです。

✅ 非課税の収入以外は、すべて収入です。

つまり、年金・パート・給与・ボーナスなどはすべてカウント対象。

ただし、生活保護費・給付金など非課税扱いのものは除外されます。

「何が対象になるか」は、公的サイトでも一覧が出ています👇

👉 東京都住宅供給公社:収入基準の考え方(PDF)

🌱 「収入が下がっても家賃も下がる」安心感

都営住宅の大きな特徴は、家賃が収入に応じて決まること。

つまり、収入が下がれば家賃も下がります。

この仕組みが、私にとっては本当に大きな支えでした。

「もし働けなくなっても、家賃が上がらない」

この安心感は、何にも代えがたい。

収入が増えたら家賃が上がる、

減ったら下がる。

そんな「柔軟な制度」が、メンタル的にも家計的にも心強いです。

💬 当選を待つ人の気持ち

都営住宅の申込者の多くは、家計や健康の事情を抱えています。

中には、障害年金で生活している人、シングルマザー、低収入の学生世帯もいます。

みんな、「あたるといいな」と願いながら申込を続けている。

私もそのひとりでした。

「制度を使えるものは使う」

そういう気持ちで、常にアンテナを張っていました。

都営住宅は“恥ずかしい制度”でも“特別な制度”でもありません。

生きていくうえで必要な、「安心の選択肢」のひとつです。

📘 FPが見た「誤解されがちなポイント」

意外と多いのが、「自分は収入があるから無理だ」と最初からあきらめてしまうケース。

でも、FP目線で見るとそれはもったいない誤解です。

なぜなら、

都営住宅の「所得」は一般的な課税所得よりも低く計算されることが多く、

控除を考慮すると申込できる人が多いからです。

💬「確定申告上の所得ではダメでも、都営住宅上の所得ならOK」

というケースが本当にたくさんあります。

だからこそ、

「どうせ通らない」と思う前に、一度計算してみてほしい。

PDFの計算表を見ながら、あなたの実際の数字で確かめる価値があります。

🏡 都営住宅がくれた“生活の安定”

家賃(固定費)が安いというのは、何にも代えがたい安心感です。

それは単に「お金の話」ではなく、心の安定にもつながります。

双極性障害を抱えながら生きていく中で、

「住まいの不安がない」というのは、想像以上に大きい。

病気で働けない時期があっても、

家賃の心配がないだけで、次の一歩を踏み出す余力が生まれる。

これは“暮らしのセーフティネット”であり、

“心を支える制度”でもあるのです。

🌿 まとめ:あきらめずに、制度を味方に

都営住宅の収入基準は、数字だけを見ると難しそうですが、

実際には“生活に寄り添う仕組み”になっています。

- 所得控除を活用すれば、基準内に入ることが多い

- 障害者や低所得世帯は特別枠がある

- 家賃は収入に応じて柔軟に変動する

だから、最初から「無理」と決めつけず、

まずは自分の収入を落ち着いて確認してみてください。

都営住宅は、誰かを助けるために存在する制度です。

あなたがその対象であっても、何もおかしくありません。

💬 最後に、これから申し込む方へ

「家賃が安い=生活が安定する=心も落ち着く」

お金のゆとりは、心のゆとりに変わります。

一度、制度を見直してみてください。

都営住宅は、“頑張り続けるあなた”を少し楽にしてくれる選択肢です。

🕊 心と暮らしの手帖より

FPとして、そして一人の生活者として、

「制度を知ることは、自分を守ること」だと実感しています。

このブログが、あなたの安心の一歩になれば嬉しいです。